MEG実験

MEG実験をさらなる高みへ、大統一理論の証拠を探る

MEG実験とは、電子の仲間である「μ粒子」が、γ線を放出しながら電子に崩壊する「μ→eγ崩壊」という事象を観測するための実験プロジェクトです。「μ粒子」とは、電子と性質がほぼ同じで電子の200倍の質量を持つ「荷電レプトン」に属する素粒子のことです。

「μ→eγ崩壊」は、「標準理論」では起こりえないと考えられていますが、宇宙の始まり(ビッグバン)を包括的に説明する「超対称大統一理論」では、数千億~数十兆回に1回程度という非常に小さい確率で起こることが予言されています。その観測に成功すれば超対称大統一理論の実証につながりますし、それが観測されなければ超対称大統一理論の見直しを迫ることになります。いずれにしても、素粒子物理学の新たなパラダイムを構築する重要な実験と位置づけられています。

MEG実験は、本センターの研究者が中心になって設計・提案した国際共同研究プロジェクトです。実験の重要性を認識したイタリア、スイス、アメリカ、ロシアの研究者たちが加わり、約70人体制でスイスのポールシェラー研究所(PSI)を拠点に研究を行なっています。

きわめて稀にしか起こりえないμ→eγ崩壊を観測するには、大量のμ粒子が必要です。それを可能にするのが、世界で唯一、1秒間に約1億個ものμ粒子をつくり出すことのできるPSIの「陽子サイクロトロン」です。日本の研究チームは、陽電子(電子の反粒子でプラスの電荷を持つ、e+)の性質を測定する「COBRA陽電子スペクトロメータ」や、γ線を検出する「液体キセノンγ線検出器」をはじめ、実験の主要部分を発案して開発するとともに、研究グループ全体を主導する役割を担っています。

これまでの実験の結果、μ→eγ崩壊は3.2兆回に1回未満の確率でしか起こらないことが明らかになりました。これは超対称大統一理論をはじめ、標準理論を超える新たな理論に対するきわめて厳しい制限で、さらに高い精度で新物理の妥当性を検証することが急務となっています。そのため観測感度をもう1桁高め、数十兆回に1回の頻度でμ→eγ崩壊が起こるかどうかを確かめるMEG II実験を、2022年から開始しました。すでにMEG 実験の探索感度を凌駕するデータを得ており、今後3、4年程度で目標とする実験感度に到達する見込みです。

μ→eγ崩壊がMEG II実験で発見されれば、次はその詳細研究が必要です。PSIではさらに100倍多くのμ粒子を作り出せるビームラインが2028年から稼働予定であり、そこで実施する次世代実験の検討が、本センターの研究者を中心に国際的に始まっています。

本センターはMEG・MEG II実験によって、素粒子物理学の新分野「荷電レプトンフレーバー物理」を切り拓きました。μ粒子など荷電レプトンを使って新理論を検証する研究です。現在、3つの大規模な実験が日・欧・米で進んでいます(COMET, Mu3e, Mu2e)。これらの実験メンバーを一堂に集めた国際研究会を開催するなど、グローバルな枠組みで超対称性理論の検証に挑んでいます。

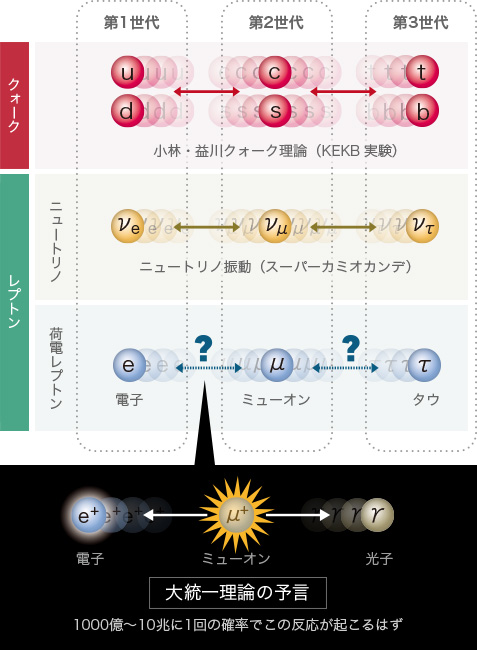

素粒子の世代に潜む謎

1970年代初頭に発見されていたクォークは3種類しかなく、その時代に、小林誠・益川敏英先生の二人は、3つの「世代(フレーバー)」に分類される6種類のクォークがあることを予言しました。その後すべてのクォークが発見され、さらにKEKの実験などで、クォーク世代間の転換(混交)が「小林・益川理論」の予言どおり起こることが確認され、2008年にノーベル物理学賞を受賞しました。

続いて、ニュートリノでも世代混交が起こることが突き止められ、これは本学研究者が大きな功績をあげています。本センターを創設した小柴昌俊先生は、カミオカンデの実験で1987年に超新星爆発によるニュートリノを世界で初めて捉え(2002年ノーベル物理学賞)、さらに観測性能を高めたスーパーカミオカンデの実験で、本学の梶田隆章先生が1998年にニュートリノ振動の確かな証拠を掴みました(2015年ノーベル物理学賞)。

MEG実験は、荷電レプトンで世代混交が起こるかを探索します。「超対称大統一理論」ではμ粒子と電子の間の転換が予想され、成果は世界の研究者から注目されています。