素粒子の発見と標準理論

原子は素粒子でできている

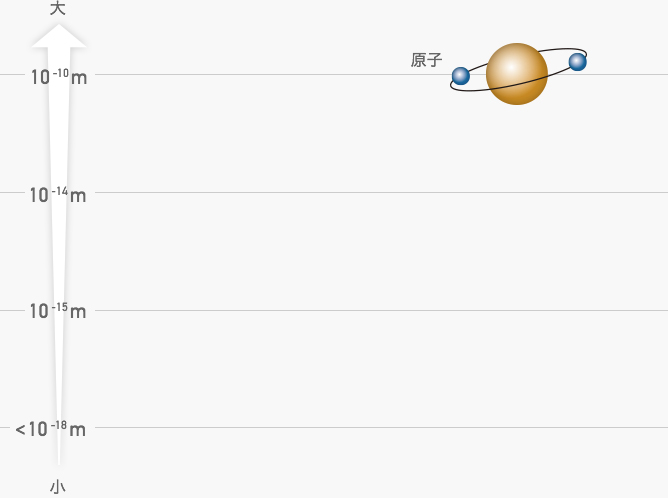

物質の最小単位は「原子」ではない。そのことが分かったのは、20世紀の幕開けを目前に控えた1897年のことだ。「電子」の存在が発見され、原子に内部構造があることが明らかになった。1911年には、「原子核」が発見され、その周りを電子が回っていることが突き止められた。

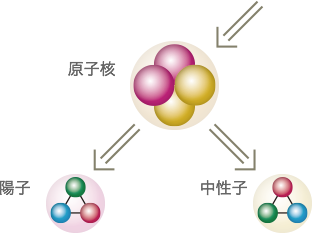

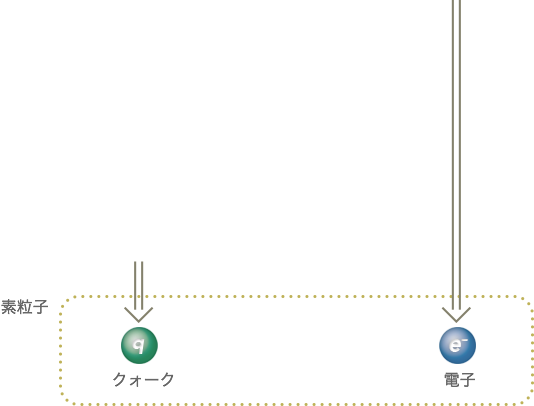

物理学者の探求は、原子核そのものへと向かう。1919年に「陽子」が、1932年には「中性子」が発見され、原子核が陽子と中性子によってできていることが解き明かされた。

だが、その後の宇宙観測技術や加速器実験技術の発達により、より小さな粒子が存在することが徐々に明らかになる。1964年、「陽子」や「中性子」を構成する「クォーク」という「素粒子」の存在が予言され、1969年にはアメリカの加速器実験で「クォーク」が存在する証拠が検出された。

こうした研究の積み重ねにより、物質の最小単位としての「素粒子」の正体が明らかになった。なお、「電子」も素粒子のひとつである。

20世紀の物理学の到達点

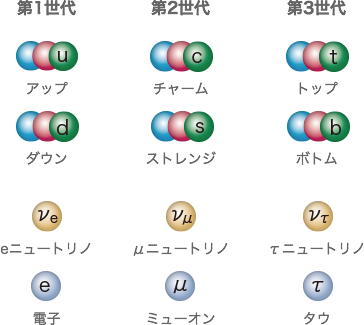

標準理論とは、現代素粒子物理学の基本的な枠組みのことだ。1970年代半ばに体系化され、「20世紀の物理学の到達点」とも言われるこの理論には、17の素粒子が登場する。

当初、「クォーク」は3つの種類があると考えられていたが、1973年には6種類のクォークの存在が予言された(小林・益川理論)。同様に、電子の仲間である「レプトン」も6種類あるとされ、すべて20世紀のうちに発見された。

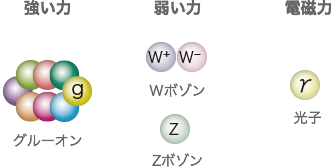

自然界には物質と物質の間に力が働き、そうした力も素粒子が媒介すると考えられている。電荷を持つ素粒子どうしに働く「電磁気力」は、「光子(フォトン)」が伝える。電気や磁石の力を生み、原子核と電子を結びつける「光子」の存在は、20世紀はじめから知られていた。

クォークが陽子や中性子を構成し、陽子や中性子が原子核にまとまるのは、「強い力」が働くからだ。その力は、「グルーオン」が媒介する。クォークやレプトンに作用し、原子核の崩壊現象を引き起こす「弱い力」は、2種類の「ウィークボソン」によって伝達される。これら2つの力は、1970年代から80年代にかけて存在が突き止められた。なお、日常生活で身近な「重力」も同様に「重力子」によって媒介されると考えられるが、重力は素粒子の世界では弱すぎて無視できるため、標準理論では扱われていない。

1964年に質量の起源と予言されたヒッグス粒子は、標準理論のなかでも特殊な素粒子だ。

1990年代以降、素粒子物理学は飛躍的な発展を遂げたが、「標準理論」に含まれる17種類の粒子のうち、ヒッグス粒子だけが、20世紀中にその姿をとらえられずにいた。