概要ICEPPとは

国際共同研究で、新たな物理学の地平を目指します。

本センターは、最高エネルギー(エネルギーフロンティア)での素粒子物理学研究を推進する我が国の中心拠点として、複数の国際共同研究プロジェクトを行なっています。宇宙の根本にある法則をつきとめ、人類の物質観や宇宙観に変革をもたらすという究極のテーマを目標に、学術の新しい価値創造に挑んでいます。

ATLAS

EXPERIMENT

ATLAS実験

ATLAS実験は、素粒子物理学のエネルギーフロンティアの最前線で、宇宙の起源と自然界の基本法則の解明を目指すことを目的にしています。ヒッグス粒子の発見により重要なマイルストーンを通過しましたが、究極のゴールに至るまでには探求する物理テーマが数多くあります。

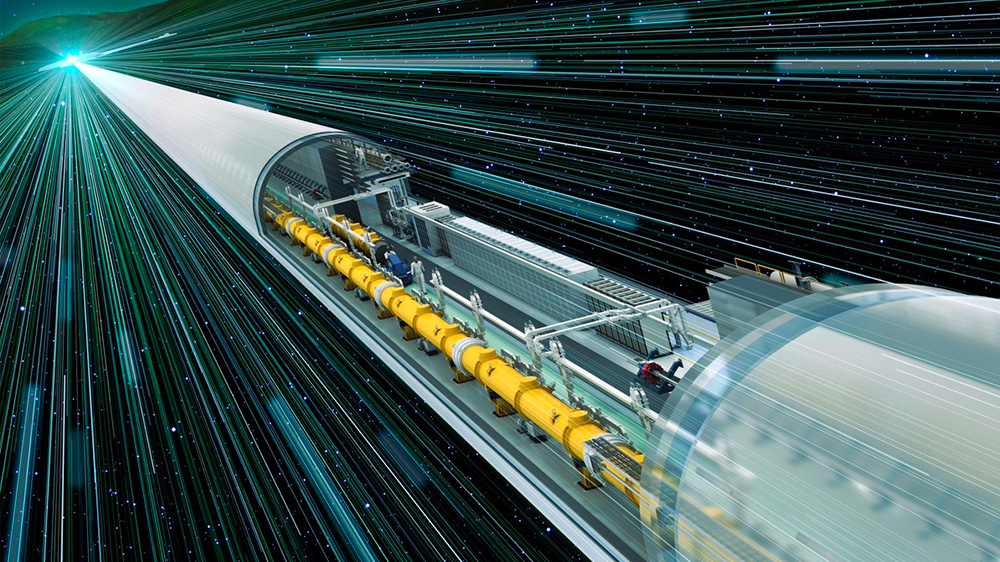

舞台はスイスのCERN(欧州合同原子核研究機構)。世界の素粒子物理学研究者の半数以上(約1万人)が集結する、紛れもない世界最高水準の研究拠点です。そのCERNが誇る世界最高エネルギーの加速器LHC(大型ハドロン衝突型加速器)を用いて、宇宙と物質の原初の姿に迫ろうとしています。

LHCは第1期・2期実験に続き、2022年から第3期実験を再開しました。LHCの新たな陽子衝突エネルギーでの物理研究に挑むため、トリガー選別能力を高めた検出器にアップグレードしました。さらにその先には、粒子の衝突頻度を高める「高輝度LHC(HL-LHC)」の計画も進行中です。

これまでとは桁違いの大量データを使って新粒子探索と精密測定を進め、サイエンスのフロンティアを開拓していきます。

MEG

EXPERIMENT

MEG実験

スイスのPSI(ポールシェラー研究所)で行なわれるMEG実験の目的は、標準理論を超える新理論「超対称大統一理論」の検証です。本センターの研究グループが設計・提案し、趣旨に賛同したイタリア・スイス・アメリカ・ロシアの研究者たちとともに2008年から国際共同実験に取り組んでいます。

目指すのは、電子の仲間「μ(ミュー)粒子」がγ(ガンマ)線を出しながら電子に崩壊する「μ→eγ崩壊」事象の観測です。これは標準理論では起こりえませんが、超対称大統一理論では数千億~数十兆回に1回程度起こると予言されています。事象が観測されてもされなくとも、MEG実験の結果はその理論の正否を問うことになり、μ粒子の振る舞いが新理論の方向性を左右することになります。

2013年夏に第1期実験を終え、観測感度を1桁高めた第2期実験(MEG II)を、2022年から開始しています。MEG II実験でも先の基本戦略を継承しつつ発展させ、日本の研究チームが装置の主要部分を担当し、研究グループ全体を統括しています。

ILC PROJECT

ILC計画

ヒッグス粒子の詳細研究を筆頭に、新物理探索の切り札と期待される素粒子物理学の次世代基幹プロジェクト。「International Linear Collider(国際リニアコライダー)」の略称で、LHCとは異なり電子・陽電子を衝突させる加速器の建設を目指しています。

重心系エネルギー250GeVで電子・陽電子を衝突させることにより、ヒッグス粒子を大量に生成・観測し、その精密測定から素粒子の標準理論を超えた物理が解明できるようになります。素粒子どうしの衝突は高精度の測定を可能とし、CERNのLHCでは捉えきれない事象を明らかにすることが期待されています。また、TeVスケールへのエネルギー増強も視野に入っており、世界中の素粒子物理学者たちがその実現を目指して研究開発を進めています。

本学・本センターの研究者が計画推進組織の要職に就き、2030年代後半の稼働を目指して精力的に活動しています。

QUANTUM AI

量子AIテクノロジー

高輝度LHC実験では、現在のデータ量の数十倍に相当するデータ取得が予測されています。高精度化する実験に匹敵した計算精度に達するには、既存の計算手法を超える新しい計算パラダイムが求められており、そのために量子コンピュータを用いた3つの研究を進めています。1つ目は量子AIの研究です。取得したデータを用いた新現象の探索や、検出器データから粒子の情報を効率良く再構成するには、量子機械学習の技術が鍵となります。2つ目は素粒子反応の量子シミュレーション研究。素粒子の場の理論を量子コンピュータを使って効率的にシミュレートし、計算精度や計算リソースの改善を目指しています。3つ目は量子ハードウェアの研究開発。高度な量子AI・量子シミュレーションを量子コンピュータで実現するための超伝導量子デバイスの開発や、新しい基礎物理実験を可能にする量子センサーの研究開発を行なっています。また、CERNや米国の大学・研究機関との国際共同研究を基点に、民間企業との共同研究を含めた研究を多角的に進めています。